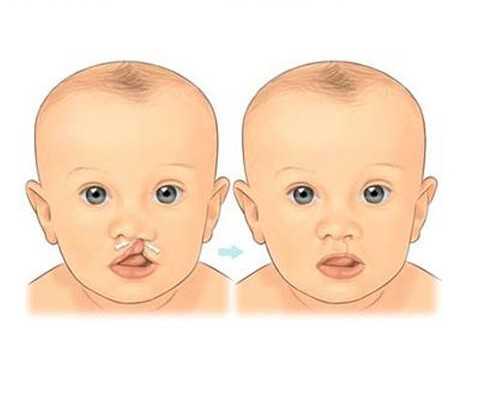

避免對孩子施加體罰:保持教育的和諧與健康

英國的一項教育科學研究表明,體罰孩子只會使他們的個人行為變得更加沒有紀律。這些父母自己遭受的后果并非是他們通過體罰孩子的行為日益提高的攻擊能力。新的調查報告的創作者表示,她們已經尋找到了這類邏輯關系的最強有力的直接證據。

科學研究結果顯示,當父母試圖通過體罰方式來減少孩子暴力傾向和控制個人行為時,長期實際效果通常得不償失。這些調查報告的第一位作者,理論家莫里·斯特勞斯,認為這項研究表明,體罰“實際效果得不償失,它令父母自食惡果,并使事兒越來越更糟糕”。

研究表明,44%的媽媽在接受組織調查前的一周內曾體罰過孩子,而在這一周的均值中,每個人體罰2次。如果不考慮其他影響因素,如家庭的社會經濟發展影響力、父母給予孩子的溫暖和適用的水平等,體罰越經常,孩子暴力傾向和個人行為的水平就越高。暴力傾向包括蒙騙、說謊、說大話、對別人粗暴、尖酸刻薄、干壞事一點也不愧疚和故意破壞東西,校園內不守規矩,與老師關系緊張等。

在這些家庭中,殷辰兵的性格內向,考試成績一般。他上中學三年級時,有幾回考試不及格。殷父十分生氣,對他非打即罵。每當殷辰兵挨揍后,殷母一直悄悄地給他幾塊錢錢,要他做一個乖孩子,不必惹父母發火。然而,這一切并沒有取得實際效果,殷辰兵考試成績江河日下。

一天夜里,殷父在街上踏三輪車,發現一個女孩子被痞里痞氣的年輕人戲弄。其中竟然還發現了殷辰兵,并且嘴邊還叼著煙草。殷父將他扭回家了,用繩索綁住,嚴嚴實實地揍了他一頓。過后,殷母攬住孩子,哭著乞求他要有志氣,不必教壞。第二天,殷辰兵像往常一樣背著書包去上學,一整天都沒回家。在殷辰兵的床邊,發現了一封信。信上說:“我一直惹你們難過,我先走了,等混出來明堂我再回家。”殷母很是著急,而殷父則大罵:“早死早好,不能你來找他!”

5天后,公安機關到殷家,告知她們殷辰兵因參與一打劫犯罪團伙被抓獲。沒過多久,縣法院以搶奪罪判處殷辰兵一年。這一天,殷辰兵離16歲的生日也有一個星期。

在這個實例中,殷父采用“棍子”式文化教育的方式,盡管內心是有愛心的,但為了更好地保持父母的自尊,逼迫孩子聽從自己,規定孩子忍受。這種簡單地讓孩子聽從的方式,使孩子能夠遵守父母的規定,但也會讓孩子感到輕松和隨意。責罵只會讓孩子臨時妥協,忍受,而不會讓孩子真正認識到自己的錯誤。

長期以往,這種棍棒式教育方式只會使孩子的極端習慣不斷滋生。常受斥責和責罵的孩子,對他人也習慣張嘴就罵,抬起就打。個人行為粗獷,也非常容易步入違法犯罪的道路。這是一個典型的秉持“棍棒出孝子賢孫”這一傳統式家教老師使命而最后不成功的實例,然而,也只是較為嚴重的不成功而已。

教育專家強調:親子教育,處罰越低越高。假如你處罰過多,對孩子或打或罵,你就失去了你的社會道德權威性。你的孩子很可能由于你的性格捉摸不透而擔心你,但你始終沒法獲得她們的尊重。而權威性應當在于尊重——而不是棍棒、皮帶和“傻瓜”的惡言相向。

但父母防止虐待性懲罰的勤奮經常會以徹底不開展處罰結束,目前最好的見解并不認為這類脫離現實的作法,反而,這類見解尋找的是造就一種無需開展處罰的局勢。

香港教育權威專家莫琳在自身的著作中曾舉到一個事例:多年以前,她獲得了一項極大的成功。那時她的孩子10歲。他已經習慣了時常發脾氣。過后,她告訴他他無法控制自己,就是這樣的。也沒有對他進行批評使他改正這類圖一時之快的習慣,只是說,如果他可以一個月不發脾氣,她也給他們買他一直期盼的這件價格昂貴的小玩具。直到他一個月沒有發脾氣后,這時候她也可以向他強調,如果他想要得話,他是能夠管理自己的性子的。因此他就不再亂發脾氣了。想象一下說那樣的話來嚇一個十分頑皮的孩子,使他遵循紀律;假如再那樣下來,你就清楚嗎,你也就再也沒有冰激凌吃完,或是是‘我受夠了,你回屋子去’,這不是一切認為公平的小孩所想要接納的。公平并考慮周全的處罰,遠比過多的包容更能使孩子融入日常生活。對所有孩子來說,父母能夠做的最糟糕的事兒,便是在還沒有教會孩子各種不良行為造成嚴重危害的情況下,就把孩子送進這個世界。因此,作為父母,始終不要對孩子開展體罰。