兒童長期以牛奶主食:家長擔憂食物單一可能導致營養不良

在幼兒園里,有一個3歲半的小女孩,每當吃飯時都會大哭大鬧。原因是她只會吸食食物,而不會咀嚼。原來,小女的父母在第一次喂她糊狀食物時,她感到惡心,擔心她會噎著,就一直將食物做成液體,倒入奶瓶喂她。這讓從事多年幼教工作的老師感到驚異。然而,這并不是最離譜的情況。我見過一名小孩,已經上小學了,卻幾乎完全依賴牛奶作為主食,他的父母甚至認為“吃飯會噎住也沒關系!”然而,更多的孩子吃飯和吃軟食沒有問題,但對于需要咀嚼才能咽下的食物,如青菜、肉塊等,卻難以咽下。這些現象發生后,孩子的父母常常認為孩子的喉嚨太細或有病,而去看喉科醫生。然而,檢查結果顯示,孩子的咽喉結構是正常的。

造成以上情況的主要原因,在于父母對營養和小兒喂養知識的不足或片面理解。他們認為牛奶“營養好”,就以為遲些喂粥和其它輔食品不要緊,而牛奶卻不能少喝。更重要的是,他們不了解人類的進食技能需要學習才能掌握。

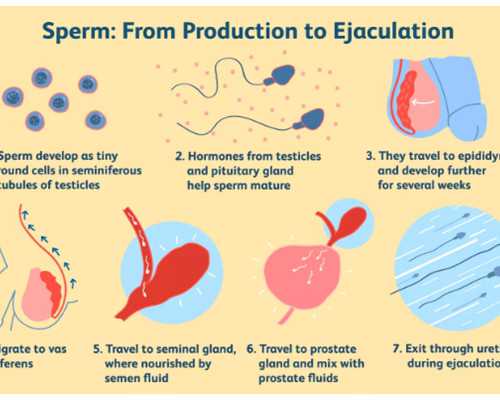

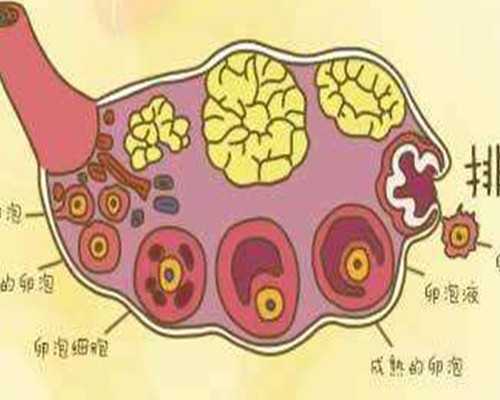

“吃,也要教?豈非笑話!”答案是絕非笑話。人在吃入半固體或固體食物的過程,包括牙齒的咀嚼,舌將食物攪拌并推送至口咽部,然后吞咽等;而吞咽過程中,在氣管開口處的一塊小軟骨(稱會厭軟骨)會反射性地自動將氣管口蓋住,以防食物掉入氣管引起嗆咳。這進食的全過程,涉及口腔及其周圍與之有關的30余條肌肉的協同動作,其協調靠大腦的控制。大腦的這種控制能力并非全部生來具有,相當一部分要靠后天訓練獲得。這種訓練的核心是指形成進食所需的條件反射。

因此,在小孩生后4個月,父母剛開始用匙給嬰兒喂半固體(糊、泥狀)食物時,幾乎每個嬰兒都或多或少地會用舌將食物頂出或吐出。有時不頂出來,但在吞咽時有類似哽噎狀表現。這些現象都是因為與吞咽的協同動作有關的條件反射尚未形成。但經過多次的試喂,以上情況就會逐步改善,直至孩子能“熟練”地吞下半固體食物。這種熟習進食所需的時間每個孩子不一,有些孩子經數次試喂便適應,而有些則長至一兩個月才能學會“吃”。這正如學齡兒童學習能力有差異一樣。當然,這種差異并非智能的差異,而是適應性的心理素質上的差異。

小兒的運動(動作)和智能發育,每一種主要項目的發育完成都有一個關鍵時刻,過了這個關鍵時刻再去學習就會有困難。例如語言發育的關鍵時刻在1~3歲,過了此時再去學習就會有障礙(不包括外語學習),甚至于學不會講話。咀嚼-吞咽動作發育的關鍵時刻,在出生后4~12個月。如延遲半固體和固體食物的喂食將會導致完成這個動作的困難,而發生本文開頭中3歲半的小孩不會嚼食,甚至上小學了仍以牛奶為主食的情況。在臨床上發生這種情況的常見于兩種家長的孩子。第一種,在初次試喂時,見嬰兒把半固體食物頂出或吐出,就誤認為他們不肯吃或不喜歡,幾次下來就放棄了;或是見孩子有哽噎表現則害怕,覺得應長大一些再喂糊狀食物。第二種,母乳充足,以為不需要加米糊等輔食孩子也會長大,等到1歲斷奶后再給稀粥、米糊,這時孩子則較難適應吞咽固體的食物。以上情況都被人為地推遲了訓練咀嚼-吞咽動作的時間。對原來就“學食”慢的孩子,就更增加了訓練的難度。

這種延遲喂半固體、固體食物造成的后果是:

(1)錯過了關鍵時刻,隨年齡的增大,喂食訓練難度會增加;

(2)孩子因之形成心理障礙,因“哽”而產生對固體食物懼怕甚至拒絕的心理;

(3)因進食量不足而致營養不良,甚至生長遲緩。

對營養不良這一后果,有的家長很難理解,以為不吃粥飯沒關系,牛奶可以替代;或是用“營養好”的東西打成漿放在奶瓶里喂也一樣可以解決。事實上,以上兩種途徑都滿足不了小兒營養在量上的需要。人體的能量60%~70%來自碳水化合物,因此一個一歲左右的孩子每日至少需要75~100克(1.5~2兩)谷類主食方能滿足此供能需要。如完全以米粉加入牛奶中用奶瓶喂食,則每日至少給1000毫升牛奶才能滿足需要。但是,對嬰兒喂食牛奶量,每日不宜超過700毫升。

因此,合理的喂養應在嬰兒滿4個月大起添加各類食物(米糊、面糊),并逐步在其內添加各種含蛋白質豐富的食物(蛋黃、魚泥、肉末等)。當出牙后還應給薄片的軟面包或饅頭,粥內加入碎菜等,給小兒訓練咀嚼。這樣孩子就可以順利地過渡到成人飲食并保證營養供給。

編輯推薦:寶寶的喂養方式影響智力發育寶寶喂養的六大錯誤方法媽媽喂養不當導致寶寶厭食