嬰兒出牙晚需要補鈣嗎?預防性補鈣有必要嗎?

許多家長認為孩子的夜間出汗、出牙晚以及肋骨外翻是由于缺鈣。然而,在生活中,許多時候,家長認為的孩子的缺鈣實際上是假性的缺鈣。那么,什么情況下寶寶不是缺鈣的表現呢?下面,小編為您分享常見的情況,哪些不是缺鈣的表現。您是否還在為是否缺鈣、是否應該補鈣而煩惱呢?讓我們一起來看是否需要給寶寶進行預防性的補鈣。

哪些情況寶寶不是真的缺鈣呢?1. 不易入睡、易驚醒、夜啼 不易入睡的寶寶有很多原因,幾乎都跟缺鈣無關。小月齡的寶寶與生俱來的反射中有一種叫做Moro反射(Moro Reflex)——我們時常會留意到小寶寶在安靜的睡眠中突然雙臂抖動張開、如同受到驚嚇,隨之而來的經常是啼哭,這種情況正是嬰兒天生對于失去支撐、產生墜落的反射現象。我們推薦的「5S法」中的包包巾就是用來「關閉」或者說抵消這種Moro反射,從而避免嬰兒產生不必要的啼哭,提高睡眠質量。而大寶寶的睡眠問題多和睡眠習慣的養成以及7-8個月開始萌發的分離焦慮有關,需要培養自主入睡的能力。睡前的活動過于刺激或是白天碰到令人驚嚇的事件也會導致孩子產生夜驚。

2. 夜間盜汗 嬰兒的汗腺和自主神經還未成熟,因此常常晚上熟睡時,會盜汗以及手腳冰冷,這都是正常的反應。有些寶寶甚至盜汗至枕頭全濕,可是摸摸手腳,卻又是冰冷的,害得爸爸媽媽不知道該脫衣物,還是添加衣服。解決的方法是,不論室溫高或低,爸爸媽媽穿幾件覺得舒服,寶寶就穿幾件。

3. 煩躁、愛哭鬧、坐立不安 寶寶沒由來的哭鬧,除了心理因素造成的腸絞痛之外,通常是真的生病了,比如說牛奶蛋白過敏,胃食道逆流,中耳炎,泌尿道感染等等。有疑惑的去看醫生就對了,在家亂補鈣片是沒有用的。

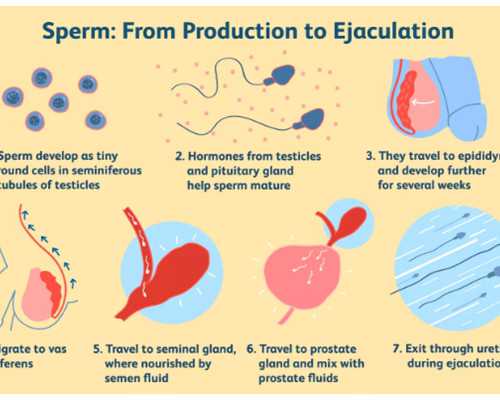

4. 出牙晚、牙齒排列參差不齊 每個寶寶長牙的時間各有不同,有人四個月就冒牙,也有晚至一歲后才長,這都是正常的,跟體質比較有關系,和缺不缺鈣無關。如果遺傳媽媽的櫻桃小嘴,口腔空間較小,牙齒沒地方可長,可能就會參差不齊,但是依然跟缺鈣無關。

5. 枕禿 嬰兒的新陳代謝較快,在成長的過程中會有一個掉發期——慢慢脫掉所有柔軟的胎發。由于寶寶長時間是躺著睡覺,后腦勺的位置頻繁摩擦,導致那一塊的頭發會先脫落,這就形成了「枕禿」。美國兒科學會認為6個月前的脫發都是正常的發育過程中的一部分,活動多了,坐得多了,不再有磨頭或撞頭的習慣時,這種脫發會自行矯正。

6. 喜好搖頭 寶寶在潛意識睡眠中出現的正常癥狀,等進入深睡眠后就會停下的。另外頭皮癢、出汗多,過熱也會造成搖頭。也和缺鈣沒關系。

7. 肋骨外翻 嬰兒因為腹部肌肉不那么發達,腹壁的張力低,所以肚子很容易鼓起來或者凹下去。瘦一點的孩子,因為腹壁薄更顯得凹,再加上皮下脂肪比較薄,肋骨也很容易被顯現出來,就很容易被顯得“肋外翻”了。"肋外翻"其實是嬰幼兒,尤其是偏瘦的嬰幼兒的一個正常現象,等孩子長大一點,腹部肌肉發達一點,或者孩子長胖一點,肚皮厚一點,肋骨上的皮下脂肪后一點,肋外翻就會消失。而缺鈣導致的佝僂病癥狀之一叫做肋串珠(rachitic rosary),是指肋骨凹凸不平呈現串珠樣的變形,是上圖這個樣子的。

8. O型腿 2歲前的O型腿為正常生理現象。因為當寶寶還在媽媽子宮里時,子宮的空間有限,寶寶腿部向內彎曲,導致出生后幾乎在視覺上都會呈現O型腿的姿態,膝蓋無法併攏。尤其當寶寶學站立、開始走路以后更加明顯,躺著的時候則比較不容易看出來。

9. 骨密度低 嬰幼兒骨骼生長速度快,體內儲存的鈣大量用來促進骨骼生長,所以骨密度自然會變低。骨密度低,通常是說明寶寶最近長得快,而不能用來判斷缺鈣的標準!那么,是否需要預防性補鈣呢?除非是早產兒、低出生體重的寶寶,一歲前母乳和配方奶食欲正常的寶寶,只需要每天補充400IU的維生素D;一歲后每天補充600IU的維生素D,多吃富含鈣質的飲食,就達到了對鈣的需求,預防了佝僂病。即便需要補鈣,也要先檢查是否日常飲食中存在著不足,而且寶寶有了佝僂病的表現再做決定。