試管嬰兒和普通嬰兒到底有何區別?很多人都想錯了,別不信!

人山人海的生殖醫學中心,扎著低矮發辮、臉上有一點雀斑的蘭芳(化名)穿著駝色大衣,坐在一群年輕女子中等待著。

根據她提供的位置和特征描述,我一眼猜到是她,但還是試探著向她發出暗號:“金醫生!”

她立刻心領神會,朝我笑笑,起身走來。

暗號的使用,是上海國際和平婦幼保健院生殖醫學中心副主任醫師金麗教我的,這是她多年與試管家庭打交道養成的習慣。絕對保護隱私,到了像是演諜戰片的地步——隨訪時不穿白大褂、不去家中、不叫姓名,約定地點報暗號,然后進賓館查看孩子和母親健康狀況。

中國的試管嬰兒技術從1988年起步。據衛計委2016年3月的數據,全國目前經批準開展人類輔助生殖技術和設置人類精子庫的醫療機構共432所,每年完成70萬例治療。在國際上,試管嬰兒早已不稀奇。而在國內,不孕癥的高發現狀至今尚未得到正確認知,不少人依然存在偏見,把不孕癥簡單歸結為女人的問題,甚至對不孕家庭采用的試管嬰兒技術產生歧視,認為那是“試管里長大的孩子”。

到今年1月1日,“全面二孩”政策實施一周年。對于想生卻難生的家庭,試管嬰兒成為最后的選擇。但如影隨形的偏見,加重了原有的焦慮。

在2016年11月26日國內第一次以心理干預為主題的試管嬰兒學術會議上,北京316醫院教授孔燕分享了一組實驗數據結果:“試管嬰兒過程中,40例患者未經心理干預,妊娠6例,成功率15%;51患者例經過心理干預,妊娠18例,成功率35.3%。”經過心理干預,成功孕育率顯著增長。

采訪中,即使在沒有熟人的餐廳里,一旦提到關于試管嬰兒的字眼,蘭芳會下意識放低聲音。

對她的群體來說,這是隱秘話題;但在宏觀層面,不孕人數增加、新生兒出生率下降、生殖健康認識缺失是整個社會需要面對的問題。

【誤解】

“大概很多人都以為試管嬰兒是在試管里長大的”

45歲的蘭芳想生第二個孩子。

她內斂和善,講話帶一點方言,來自廣東漁村,家里以養殖海參為業。

這些特征里,唯獨年齡是醫生們關注的——高齡備孕者在多數醫院都“不受歡迎”,因為會拉低醫院在輔助生育技術上的成功率。因此,備孕4年,除了一次循著電視廣告找去的民營醫院說腹腔鏡手術就可懷上,檢查、治療花了10萬元后無效,她還被6家大大小小的醫院拒絕過,并嘗試過2次試管嬰兒,均以失敗告終。2016年來到上海國婦嬰,她說這是最后一次嘗試。

國婦嬰院長、輔助生殖科教授黃荷鳳接待了她。據黃荷鳳的觀察,高齡夫婦在選擇做試管嬰兒群體中的比例正在上升,已上升至30%-40%。這些人群付出的要比年輕夫婦更多,但成功機率卻更低。

在嘗試試管嬰兒之前,蘭芳對這個名詞是抵觸的。她只想盡一切努力自然懷孕:吃野生的麂子胎盤,抄一切別人說有效的偏方,拜過無數次佛堂……在朋友多次建議下,她去醫院聽試管嬰兒的講座。

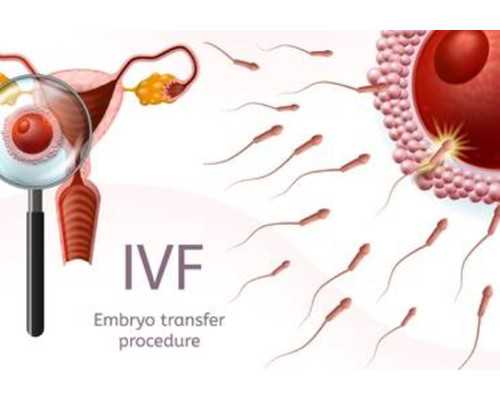

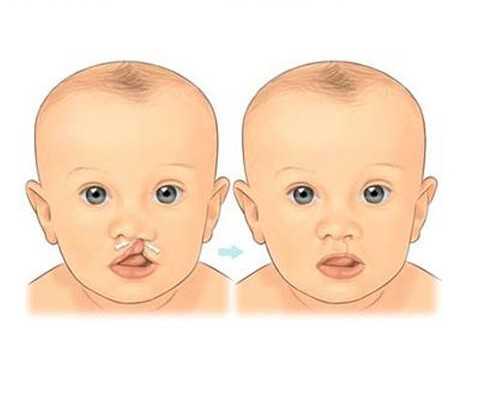

醫生開門見山——“大概很多人都以為試管嬰兒是在試管里長大的小孩,其實不是。這是一項技術,從媽媽的卵巢內取出幾個卵子,在實驗室里讓它們與爸爸的精子結合,形成胚胎,然后轉移胚胎到媽媽的子宮內,使胚胎在媽媽的子宮內著床,妊娠,之后和正常的懷孕過程一樣。”

講座現場,蘭芳看到不少人露出“原來如此”的表情。

她回家和婆婆說“試管嬰兒”,婆婆第一反應也是反對,聽了蘭芳的解釋后還是半信半疑。

蘭芳說久病成醫,幾年的就診后已經了解,不孕的夫婦中約有40%的原因來自男方,另外40%的原因來自女方,還有20%原因復雜,也可能是壓力、環境的因素。

但旁觀者似乎并不在乎科學到底是怎么回事。她在嘗試之初,就有閑言碎語傳到耳邊;她也曾遇到隱瞞親朋好友來治療的夫妻、因丈夫畏懼壓力而只身前來的女性,還有因男方家人接受不了而被迫離婚的試管媽媽。

目前蘭芳在求子路上花費了20多萬元。“其實做一次試管嬰兒的費用在3萬元左右,只是開始我沒找到正確方向。”蘭芳后悔沒早點接受科普。

【龐大】

每7對夫婦中約有1對夫婦存在生殖障礙

為什么這么執著要孩子?不止一人問過蘭芳。蘭芳說,二孩有政策了嘛,想再生一個。

直到2013年,蘭芳一家的日子都算有奔頭的。兒子剛成年,即將步入大學。

但一起車禍斷送了這個家庭最年輕的希望。

“兒子懂事、有禮貌,個子高,很帥氣。”蘭芳紅了眼眶,提起已經失去的那個孩子。“他總為別人著想。爺爺重病,他怕爺爺孤單,每次回家都要繞路先去爺爺家,為爺爺點一根煙,聊幾句,再回家。”

決定備孕第二個孩子之后,希望逐漸取代悲傷。那時,蘭芳41歲。

等到她決定做試管嬰兒,尤其聽說一個周期就要3個月時,她感到了前所未有的緊迫感。連續3天早起卻都沒掛上號后,一向矜持的蘭芳直接沖進醫生診室,對著據說試管成功率最高的醫生大喊:“我要做試管,我要做試管……給我看看吧!”

護士把她拉出診室,指著黑壓壓的候診人群教育她,都是做試管的,憑啥你要插隊。

也是那時,蘭芳第一次注意到,怎么會有這么多人懷不上孩子。去哪一家醫院都是。掛號排隊、血檢排隊、B超排隊、領報告排隊……尤其,在全國二孩政策放開之后,人更多了。《中華流行病學雜志》一篇文章顯示:1980年-2012年間,國內初婚婦女的不孕率已攀升至12.5%。而據世界衛生組織評估,每7對夫婦中約有1對夫婦存在生殖障礙。

蘭芳經朋友介紹,入住醫院旁一家試管媽媽旅館。那家旅館住著來自全國各地求子的姐妹。有人因年輕時一次流產造成了不孕;有人因宮外孕導致不孕;有人查下來什么問題也沒有,就是不懷孕;有人在選擇試管前動了多次治療手術,宮腔鏡、腹腔鏡,吃了很多偏方但依然無效,“最貴的偏方是6200(元),那80多歲的老頭說包懷,不懷就退錢。一年沒懷去找他,人已經死了”。

旅館老板也是試管嬰兒母親,她會做有營養的伙食,還為入住的姐妹們建了微信群“好孕團”——“好孕”,是這個群體最有默契的祝福語。

蘭芳很快和一位同室姐妹熟絡起來。對方剛做完胚胎移植,不便舉手曬衣服,她搶過去幫忙晾。

求子群體環境里呆久了,幾句話就能生出感情,大家都是同命相憐,蘭芳說。

而讓她最焦慮的是,在幾個類似的病友群中,她都是年齡最大的,她要與時間賽跑。

她有次在一家醫院做宮腔鏡檢查,聽到一位女子和醫生吵起來。醫生說,檢查必須是經期一周內做,但女患者過了一天,就要她下個月再檢查。

女子央求醫生:“一等就是一個月,就幫我檢查了吧!”

醫生說:“生孩子是一個月的事嗎?”

女的就哭了:“我等不起了,我今年39了!”

【“開獎”】

沒“中獎”的有人當場嚎啕大哭

蘭芳曾經離希望很近。

2014年初,蘭芳做第2次試管嬰兒,才終于徹底明白自然懷孕和試管嬰兒的關系,也終于不會把腹腔鏡和宮腔鏡搞混。

試管嬰兒技術的原理不難理解:

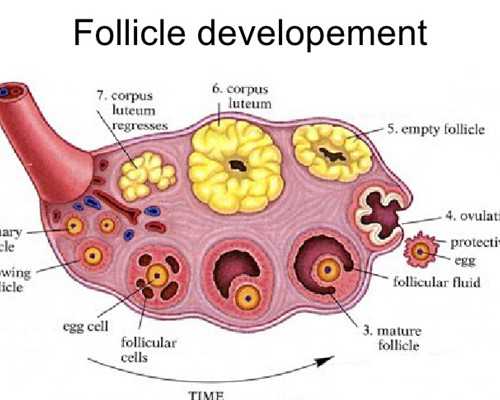

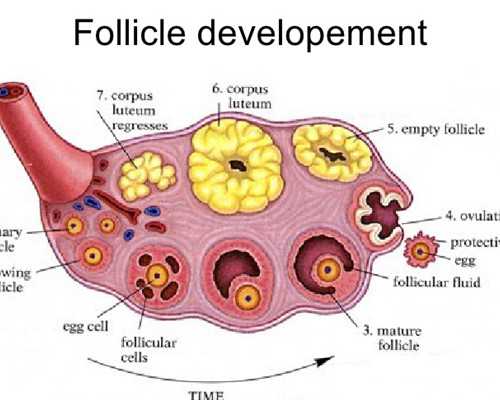

20歲到40歲左右的健康女性,每個月有10多個基礎卵泡,在激素的控制下,有一個將長成成熟卵泡,被卵巢排出,被輸卵管的傘端撿走,在12小時到24小時內等待遇見精子。如果相遇,就有可能受精;若錯過,卵子就將死去。

而試管嬰兒技術,就是以不同的藥物方案讓多一點卵子長大長好(即“促排”)、用一根比注射針更長更粗的針管把卵泡從女性體內吸出;將精子與卵子在培養皿里受精;之后將胚胎移植入子宮。而能否懷孕涉及到多方面的因素,比如卵子、精子的質量,子宮的條件等。

整個過程,蘭芳把它比作一場持續3個月的“大考”,外加一次“開獎”。

“備考”就是促排,打肚皮針,自己給自己打。護士教蘭芳,“對準地方喊123,就戳下去”。蘭芳戳不下去,“就像叫我去殺人”。護士就問:“想不想要孩子?”“想!”“想就不要怕!”

蘭芳的卵巢功能還算不錯。有的人卵巢功能不好,打了很久,怎么也長不大。還有的,長著長著就莫名少掉了一兩個。

但無論實力怎樣都要撐到考場——取卵(同一天男方也要取精)。蘭芳第一次做試管時取卵取了10枚,第二次取了5枚。3天后,集體來聽“成績”——看配胚結果。蘭芳第一次做的時候只配成了1個受精卵,62分,旁邊的姐妹要看結果,她捂著不讓;第二次配成了3個,一個100分、一個90分、一個不及格,才算有了點底氣。

所謂“開獎”就是移胚后第14天,去醫院看是否懷孕。有人拿到報告先塞給旁人,通過別人表情判斷再看結果;還有的打發丈夫來看“成績”,自己坐在醫院對面的餐廳祈禱。“中獎”的人喜悅之情溢于言表,沒“中獎”的有人當場就嚎啕大哭,也有沉穩的會上前抱抱“中獎者”,“沾沾喜氣”。

第2次試管,蘭芳“中”了。醫生診斷懷孕。她一夜未眠,甚至想好了寶寶的名字。 但隨后幾天,試紙顏色變淡。醫生告訴她,是生化妊娠,屬于一種早期的自然流產。

蘭芳有位同期的姐妹,曾配成10個優質胚胎。用其中2個成功懷上雙胞胎后,小姐妹就不想繼續冷凍剩余的胚胎了,畢竟一年要交2000多元。

蘭芳悄悄問小姐妹,“可不可以送我一個?”小姐妹說:“醫院不允許啊,否則我也愿意!大家都是同命人。”

其實蘭芳自己也知這是違法,但還是耿耿于懷。

“可是即使送你,你生下的孩子也是別人家的孩子啊。”我問她。

“那有什么關系,自己生的,都會像的。不是說領養的孩子都慢慢會長得像領養父母么?”

在“好孕團”群里,一位媽媽把紀伯倫的詩句粘貼過來:“你的兒女,其實不是你的兒女。他們是生命對于自身渴望而誕生的孩子。他們借助你來到這個世界,卻非因你而來。”

【捍衛】

這并不是一個難以啟齒的話題

蘭芳這兩天給一位病友發微信,卻發現自己已被屏蔽。她自我寬慰,“如果是我,大概也不想宣揚”。

在整個采訪過程中,尋找國內關于不孕癥的流行病學數據是艱難的。與試管嬰兒相關的調查,樣本量都較小。這與研究對象家庭的心理壓力不無關系。

不少試管寶寶家長把生育過程當作家庭的秘密。1988年5月27日國內誕生的第2例試管嬰兒,也因其家長介意,多年來已和醫院失去聯系。而醫生金麗為了保持與家屬的聯系,不得不學習使用暗號接頭,以跟蹤隨訪。

對金麗來說,她還擔心這些來自外界的壓力會影響備孕者。不少備孕者本身就有焦慮情緒。

某天,試管媽媽群突然激憤起來。一位母親發了一則她在別處看到的帖子——“你會同意你的兒子、女兒娶或者嫁試管嬰兒嗎?”并貼了一些負面評論。

群里立刻炸開了鍋。“試管嬰兒只是受孕方式不同,無知!”“沒文化真可怕!”罵聲不迭。

準媽媽“馨”寫道:“艱辛無非是肉體上痛點累點,最擔心的就是,你未來的孩子會不會受到歧視。”

有人專門搜來英國研究報道,要姐妹們不要在乎外界眼光——

“英國倫敦大學學院阿拉斯泰爾·薩特克利夫(Alastair G. Sutcliffe)等人調查了1992年至2008年間利用試管嬰兒技術出生的10萬多名英國兒童,并與英國全國兒童腫瘤數據庫中的數據進行比較,結果發現,試管嬰兒罹患白血病、神經母細胞瘤、視網膜母細胞瘤、中樞神經系統腫瘤、腎或生殖細胞腫瘤等常見兒童癌癥的風險,與自然受孕出生的兒童相比沒有不同。研究結果發表在2013年11月7日《新英格蘭醫學雜志》上。”

“只要自己不歧視自己就好了。大不了,生完了以后不告訴別人是試管的就好了!”有人支招。

試管嬰兒是一個長期且艱難的過程,秉持良好心態是幫助不孕癥患者提升成功率的關鍵一步,金麗說。

因此,盡管每日掛號都超額,金麗依然會擠出時間安撫焦慮的求診者。對于很有希望的,她會送她們到診室門口,扶著肩說“祝你一次就中”;嘗試過多次卻無果的,她會認真和對方探討“沒有孩子也是另一種人生”。

金麗認為,人們對試管嬰兒產生偏見的背后,其實是對生殖健康的認知缺失。加強生殖健康教育不僅僅是針對那些在求子路上掙扎的人們,對大眾也同樣重要——需要告訴人們,這并不是一個難以啟齒的話題。

雖然金麗告訴蘭芳,抱著寶寶回家的概率不到5%。但蘭芳依然對這一次嘗試充滿希望。她列舉了很多好兆頭——比如第一次預約就約上了院長級別的專家,遇到的兩位醫生都特別善良。

蘭芳在受訪之后就踏上了從上海回老家的動車,說要好好準備,開打最后一仗。

回家的第一件事,她就去擦拭了兒子的房間,那個仍保持原樣的房間。她期待著房間迎來它的新主人。

(原標題:全面二孩一周年,記者跟訪試管嬰兒家庭,竟仍像在演諜戰片)

文丨墨客

隔壁有一對夫婦,結婚幾年了,他們兩個的夫妻關系也很好,也一直都沒有做避孕措施,可就是懷不上孩子,也去醫院看了,可是一點效果都沒有,這時候她的婆婆甚至要叫他們兩個離婚,但是他們夫妻感情還是挺深的,所以她老公沒有答應。

我們知道在傳統的觀念的觀念里人長大后就是該結婚生孩子,老一輩的人都想在年齡不是很大的時候抱孫子,年輕的夫妻也更容易懷上孩子,這個更容易生更健康的寶寶。夫妻年齡大了以后,大部分女性的受孕能力就會減弱。所以這對年輕夫婦就決定進行試管嬰兒,經過詢問醫生,他們兩才放心下來,現在孩子已經2歲了,他們一家也很高興。

很多人都覺得試管嬰兒遠沒有自然受孕來得好,而且費用還很高,每次可能需要三到四萬每次,盡管“試管”嬰兒的成功率從原來的20%~25%左右已經提高到60%甚至更高的水平。可是,在這個過程中周期3個月到6個月,如果一次不成,將要耗費幾年的時間,而且沒有醫生可以保證一定成功。但是一些家庭的小夫妻自己又懷不上孩子,但是有特別喜歡孩子,再加上父母的鼓勵下,就去做試管嬰兒。其中女性痛苦增多,從促進卵子的排放,每天抽血,做B超,經歷了大大小的痛苦,所以試管嬰兒的女性真是很偉大。但是為了懷上孩子,再大的痛苦其實也是值得的。

那試管嬰兒和普通嬰兒有何差別呢?是不是真的像大家所想的那樣呢?今天,我們就一起來一探究竟!

一、試管嬰兒和正常嬰兒的壽命的不同

從理論上來講其實試管嬰兒的壽命會更長一些,之所以會存在這樣的區別,是因為在進行試管嬰兒時,工作人員對精子進行篩選,如果發現可能會帶有遺傳疾病,這樣的精子會被直接排除,這樣就大大降低了患遺傳疾病的可能。

這樣的受精卵是非常健康的,患有遺傳疾病的可能性降低,所以試管嬰兒的。其實在做試管嬰兒的時候,人們注意到的是孩子的壽命,因為在這上面花的錢是非常多的。但是實際上試管嬰兒和正常嬰兒其實壽命都是差不多的,隨著科技的發達,為了更好的利用好這項技術,醫院都會對試管嬰兒的壽命,健康程度的追蹤。

并沒有發現試管嬰兒的壽命會比自然受孕的嬰兒低,其實兩者實際情況是相當的。在做試管嬰兒的時候,其實試管嬰兒是可以提前發現健康方面的問題的,而且還會進行基因篩選排出常見的染色體疾病,這點是自然受孕所無法做到的。

二、試管嬰兒和正常嬰兒的智力的不同

人們都這樣的認為試管嬰兒的智商會比正常嬰兒的智商要低,其實這是一種非常離譜的事情。事實上,試管嬰兒并非是在試管里長大的,它和正常嬰兒相比只是最初的3-5天在實驗室的器皿里度過,后期的生命孕育過程還是在母體的子宮中完成的。孩子最終的智力、情商等都是和自然孕育出來的孩子是一樣的,這些足以證明試管嬰兒和正常嬰兒比有智商低的這種錯誤想法。當然,這只是根據試管嬰兒的操作原理推斷出來的結果,但是截至到現在試管嬰兒技術也非常成熟了,也有幾十年的的積累了,其實最終的結果我們其實也有一些誤差,這是我們必須要了解的。

三、試管嬰兒和正常嬰兒健康的不同

在很多生命周期自然受精時,男性一次排出大量的鏡子,精子經過競爭,游得最快、最有活力的一個進入到卵子里面,和卵子結合。雖然當時精力活力很強,但是很難保證它就不會有可能攜帶某種遺傳疾病,也就是說正常生育的孩子,很可能會帶有某種缺陷。但是我們知道試管嬰兒在進行受精時,會進行大量的挑選的,把一些有疾病的精子排出體外,健康的精子和卵子進行結合,但是在受孕過程中和正常的受孕是大體一樣的,只是稍微有點小區別,但是試管嬰兒其實更健康。

胎兒發育得好不好,主要在于受精卵的質量,如果卵細胞或者精子任何一方出現問題,女性都可能懷孕失敗或者懷孕過程中遇到各種問題,不少自然流產的孕婦都是因為受精卵質量比較低,所以優勝劣汰沒能保住。這種通過人工的方法進行篩選的的方法是更容易生出健康的寶寶的,從而讓一些有疾病的夫妻也能懷上健康的寶寶,這是一項非常有意義的技術,大家對試管嬰兒的看法應該更科學的眼光驅看待這個結果。

四、試管嬰兒比正常嬰兒數量更可控制

正常受孕,我們都希望能生一個雙胞胎或者龍鳳胎那是多么幸福的事情,但是往往正常情況下是很難實現的,但是我們可以進行試管嬰兒的方法進行試管嬰兒,我們可以要求醫生來一對龍鳳胎,醫生就進行配對,如果你想一對雙胞胎,醫生也將為你配對,這是一項非常可貴的技術。

醫生可以進行為你在數量上,性別上進行配對,讓你實現你的孩子夢的同時,也可以按照你的建議進行特殊處理。

對一個家庭來說,沒有一個健康的寶寶,就是感覺是非常不完整的,因此人們到了該生育的年齡,已經結婚的夫妻,很多都會想要個屬于自己的孩子。

如果要說試管嬰兒和正常嬰兒到底哪里不同,那大概就是大家看待他們的眼光這一點有所不同吧,有的人認為試管出來的嬰兒就不是正常的嬰兒,大家對待孩子的眼光也會有所異樣,這對孩子將來的生活也是會造成很大的困擾的,嚴重的可能還會影響孩子的身心健康。

我們知道科學技術的進步,試管嬰兒也會慢慢發展到每一個人的生活中,對于不能正常生育孩子的夫妻,時光嬰兒是一個非常不錯的選擇,所以大家沒必用異樣的眼光來看待試管出來的孩子,

我們應該用正確的眼光看待他們,其實試管嬰兒也是和正常嬰兒一樣的,甚至理論上比正常嬰兒更加健康。