第三代試管嬰兒百科-PGT技術介紹_2X923

第三代試管嬰兒技術即胚胎移植前遺傳學檢測技術,具體助孕過程是將男女雙方的精子和卵子受精配對成功后,將受精卵置于實驗室中模擬母體環境進行囊胚培養,而后抽取囊胚滋養層細胞作為樣本進行基因診斷或染色體篩查從而挑選出健康胚胎進行母體子宮移植妊娠的一門輔助生殖技術。

第三代試管嬰兒技術的核心技術部分原細分為

胚胎移植前基因診斷技術(PGD)和胚胎移植前染色體篩查技術(PGS)。

PGD技術

主要針對夫妻一方或雙方存在遺傳性疾病或遺傳性疾病攜帶者,用于診斷胚胎基因層面是否存在相關的遺傳致病基因,從而保證所移植胚胎的優質性。而PGS技術

則主要針對胚胎的23對染色體進行細致化分析,判斷其染色體的結構與數目上是否存在缺陷,確保胚胎質量,減少流產與胎兒畸形的可能。那么,PGT技術又是什么呢?

PGT技術即胚胎移植前遺傳學檢測技術

,是2017年美國生殖醫學學會(ASRM)、歐洲人類生殖和胚胎學會(ESHRE)等國際學術組織共同發起的,針對283個不孕不育領域專業術語進行重新定義與調整的其中一項內容。PGT專屬名詞的制定,是為了確保院端、試管嬰兒專家與助孕夫婦之間溝通的一致性,避免因原有第三代試管嬰兒技術中基因診斷與染色體篩查二者之間概念的混淆所導致的理解錯位。PGT中的T,即檢測(testing),相對于診斷(Diagnosis)與篩查(Screening)在于概括第三代試管嬰兒技術方面更加嚴謹與準確。

目前,為了區別特定類型的胚胎遺傳檢測,PGT技術共分為三個子類型,即

PGT-A、PGT-M和PGT-SR。

一、PGT-A技術

PGT-A即胚胎染色體非整倍體篩查技術,其臨床意義在于檢測胚胎染色體是否存在非整倍體現象,目的在于提高胚胎活產率,降低不良妊娠率,以及預防染色體數目異常,相當于原有的PGS技術。

二、PGT-M技術

PGT-M即胚胎單基因遺傳疾病診斷技術,其臨床意義在于檢測胚胎是否攜帶某些可導致但基因疾病的突變基因,目的在于靶向阻斷單基因遺傳疾病,相當于原有PGD技術中的PCR技術(胚胎移植前單基因診斷技術)。

三、PG-SR技術

PGT-SR即胚胎染色體平衡易位篩查技術,其臨床意義在于檢測胚胎是否存在倒位、平衡易位和羅氏易位等染色體結構異常問題,目的是阻斷染色體結構遺傳的遺傳,相當于原有PGD技術中檢測胚胎染色體結構異常的部分。

對于大部分助孕客戶而言,PGT-A技術中最新式的NGS技術已經能夠滿足大部分人的需求。

NGS技術

即新一代測序技術,相較于早期的FISH技術、aCGH技術以及SNP技術在于篩查胚胎23對染色體方面提高了測序速度、結果的細致度與準確度,具有通量大、耗時短、精確度高和信息量豐富等優點。而如果客戶已經確認罹患了遺傳疾病或染色體結構異常問題,則需要使用PGT-M技術或PGT-SR技術進行胚胎遺傳學檢測,對比父輩基因序列挑選出健康優質的胚胎,近一步提高胚胎妊娠率并確保優生優育!

我國首個第三代試管嬰兒已滿20歲!2000年4月23日晚上,我國首例第三代試管嬰兒在廣州呱呱墜地。

昨日,記者從首例第三代試管嬰的誕生地、中山大學附屬第一醫院獲悉,這名來之不易的“高科技寶寶”一路成長經歷跟普通女孩無異,如今是一名大二學生。

為她的出生一路保駕護航的是我國著名生殖醫學專家團隊--以莊廣倫教授為首的中山一院的專家們。該院副院長、生殖醫學中心首席專家周燦權教授表示,截至今日,該院已迎來3105個“三代試管嬰”,總妊娠率達到51.93%。20年來,這項技術不斷進化,已在國內多家醫院落地開花,幫助許多家庭免于生下遺傳病患兒。

文/廣州日報全媒體記者任珊珊 通訊員彭福祥、梁嘉韻

圖/廣州日報全媒體記者王燕

悲痛:一歲兒子患遺傳病夭折

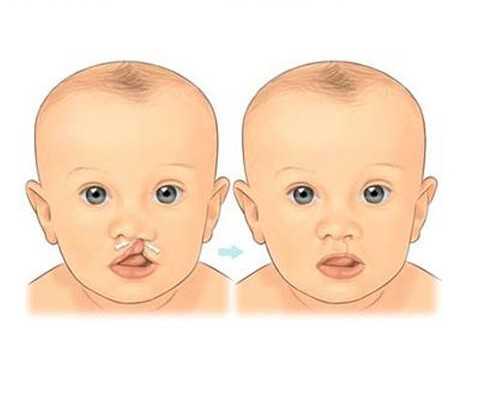

首例“三代試管嬰”寶寶家在廣東河源。出生時,她體重3.9千克、身長50厘米,十分健康。

“第一次抱著她時非常開心!生下她時我已經32歲,之前失去過一個兒子,也流產過。當年得知中山一院有三代試管嬰技術,我就覺得有了希望。”昨日,鐘女士在接受采訪提起那段經歷時,依舊不勝唏噓。

鐘女士1992年結婚,第二年懷孕并順利生下一個男嬰。沒想到,孩子一歲時皮膚青紫、皮下關節經常出血,后因腦出血不幸夭折。

喪子之痛令人久久難以忘懷,鐘女士時隔五年后才敢再次懷孕,經抽羊水和臍血檢查,她發現懷了男胎。但萬萬沒想到的是,這個寶寶與同胞兄長一樣,患有第八因子缺陷即“血友病”,她只得終止妊娠。原來,鐘女士為血友病基因攜帶者,根據遺傳規律,生男嬰得血友病的概率是50%,生女兒有50%為該病攜帶者,50%為正常女嬰。

幸運:醫生幫她選出健康寶寶

為了擁有一個健康的寶寶,鐘女士向中山一院生殖醫學中心求助,接受第三代“試管嬰兒技術”即PGT(胚胎植入前遺傳學檢測)。

為幫鐘女士實現心愿,醫院出動了豪華陣容:周燦權教授親自操作,為鐘女士取出7個卵子。醫療團隊采用熒光原位雜交技術篩選出2個健康的女性胚胎,成功實現單胎妊娠。

最終,被父母寄予厚望、凝聚醫務人員心血的“高科技寶寶”順利誕生,且沒有攜帶血友病基因。這意味著將來她的后代能夠擺脫“血友病”的魔咒。

為了讓女兒無憂無慮地成長,20年來,鐘女士一家一直小心地保守著女兒身世的秘密,直到不久前才由爸爸親口告知女兒這一切。

回顧愛女的成長經歷,鐘女士覺得她跟其他孩子沒有區別。“她很健康,也很聰明,記憶力尤其好,什么東西只要看過一遍就能記住。”夸贊完她,鐘女士也不忘展現親媽的“吐槽”實力,笑說女兒唯一不好之處是“不愛運動”!

希望:可解決上百種出生缺陷

在第三代試管嬰技術的基礎上,中山一院團隊進行了進一步探索。2012年,“設計寶寶”在廣州誕生的消息,再次引發巨大反響。

為了拯救患有β重型地貧的14歲姐姐,按照醫生的設計,一個被排除了地貧基因且擁有和姐姐同樣的HLA(人類白細胞抗原)的健康女嬰出生。出生后,她的臍帶血治愈了姐姐的地貧。周燦權說,一個健康孩子的誕生不僅給全家帶來希望,還能治愈同胞兄姐,“設計寶寶”的問世對地貧患兒家庭是一大福音。

“定制健康寶寶”已非奢望,第三代試管嬰技術還在不斷進步。“20年前我們只能解決個別的遺傳性疾病,現在卻能解決上百種遺傳學疾病的類似問題。”周燦權說,除了用于檢測染色體數目、結構異常導致的出生缺陷,還可以針對地貧、肌營養不良等致病基因。此外,對于和基因有關的乳腺癌、卵巢癌等高致病風險的疾病,進行胚胎植入前遺傳檢測,在技術上已經具可行性。

莫濫用技術 試管嬰≠雙胎制造器

試管嬰技術迄今已經歷經三次巨大飛躍。周燦權表示,三代試管嬰并非迭代更新,而是針對不同的不孕不育癥人群提供幫助。第一代試管嬰是將精子和卵子取出,在體外進行結合、培養,并將胚胎放回母親的子宮腔繼續發育為胎兒的過程,解決了由于女性輸卵管不通而造成的不孕難題。

第二代試管嬰兒是運用顯微操作技術,由醫生挑選并將單個精子注射進卵細胞內,令其受精,通過體外培養后放回母親體內,針對由男性弱精、少精等造成的不育難題。

第三代試管嬰技術即PGT(胚胎植入前遺傳學檢測),具體來說,從體外發育良好的胚胎中取出1至數個細胞,并對取出的細胞運用現代分子生物學技術進行遺傳診斷,以判斷胚胎是否患有來自父母的疾病基因或染色體異常導致的疾病,然后選擇不帶有遺傳疾病的胚胎放回母親子宮繼續發育。

“試管嬰不等于‘雙胎制造器’。”周燦權表示,多年前試管嬰兒的雙胎妊娠率最高可以達到40%,雙胎甚至多胎妊娠對母嬰安全帶來較高風險。如今隨著輔助升值技術的不斷規范,主流醫學界提倡植入單個胚胎,僅在醫學需要的情況下植入雙胎。2019年,中山一院單胎妊娠率為86.34%。