xMlP9_試管嬰兒一個治療周期費用數萬元,可以報銷嗎?北京醫保局最新答復

隨著社會的發展,人們的生活質量有著明顯的提高,隨著飲食的多樣化,我們卻能夠發現現如今不孕不育的夫妻卻越來越多了,當然針對于這些夫妻而言也有一項福音幫助他們還有自己的小寶寶,滿足做爸媽的愿望,那就是試管嬰兒。

也可以說隨著試管嬰兒的技術不斷完善現如今已經幫助很多家庭擁有了自己的小寶寶,但是對于一些封建思想的朋友而言往往在心目當中還是覺得既然已經不孕不育又為什么還能夠生出孩子來呢?如果是采取試管嬰兒的話,孩子會是自己親生的嗎?

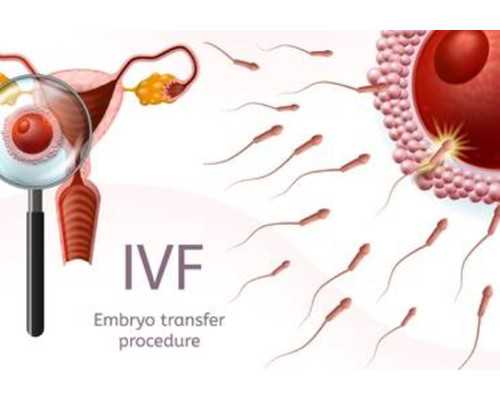

首先我們先來了解一下什么是試管嬰兒,所謂的試管嬰兒是指在體外完成受精的方式是的,精子與卵子相互結合,形成受精卵之后發育成胚胎再移植到女性的子宮當中也可以說是目前最為常用的一種輔助生殖的技術。再移植到女性的子宮當中之后,繼續完成10月懷胎的過程,一直到分娩將寶寶生下來。

至于大家說的是不是自己的親生孩子小編在這里,想要提醒大家說,如果再采取試管嬰兒的時候,選擇的正是夫妻雙方的精子與卵子,那么在通過試管嬰兒方式之后,所生出來的孩子就是夫妻雙方自己親生的,所以針對于“試管嬰兒不是自己親生”的說法是不成立的!

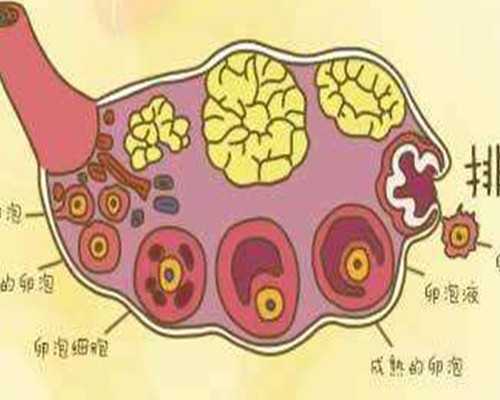

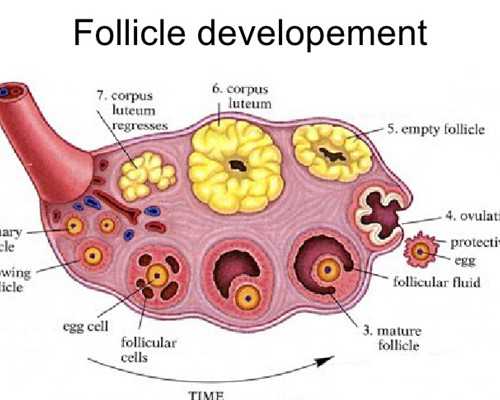

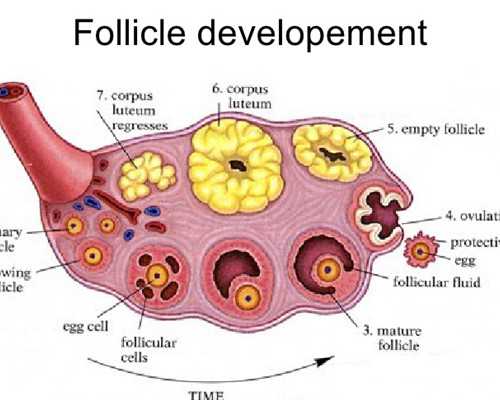

當然也會有一些人會比較好奇孩子是誰的,主要是取決于什么呢,眾所周知,在男性的精子與女性的卵子相互結合,形成受精卵之后,在子宮內壁上著床發育成功才算是完成了受孕的過程之后,經過細胞的不斷分裂分化,逐漸形成胚胎,最后再發育成為胎兒,也就是說其實精子與卵子都會攜帶著孩子的基因,而精子和卵子的提供者就決定著孩子和誰具備有血緣關系。

當然還有一種特殊情況那就是因為不可抗拒的原因,導致夫妻雙方當中的一方出現了精子問題或者是卵子問題,沒有辦法提供自己的精子或者是卵子,但是卻又十分想要生一個小寶寶,那么在這種情況下也可以通過申請借助于他人的精子或者是卵子來結合為受精之后再將培養出來的胚胎移植到女性的子宮當中,完成10月懷胎,一朝分娩的過程,但是在這種情況下生下的孩子也就不會是夫妻雙方愛的結晶了。

所以只要是夫妻雙方能夠提供正常的健康的精子和卵子,那么即便是通過體外受精的方式所孕育出來的孩子也是自己的親生寶寶,而這一點也是希望大家能夠明白,而不是以訛傳訛,誤解了試管嬰兒。

近日,有網民在人民網“領導留言板”咨詢:“北京輔助生殖納入醫保3月26號落地實施,去醫院問了說沒這個政策。請問這個什么時候納入醫保,還會納入醫保嗎?”

針對該留言,@北京12345于4月13日回復稱,北京市醫療保障局回復:經核實,根據醫療保障待遇清單相關規定,按照國家醫保局要求,北京市輔助生殖技術服務項目納入醫保支付范圍工作暫緩執行。目前,國家醫保局正在對相關政策進行統籌研究,北京市將嚴格按照國家規定執行。

此前,2月21日,北京市醫保局會同市衛生健康委、市人社局印發《關于規范調整部分醫療服務價格項目的通知》(京醫保發〔2022〕7號),對公立醫療機構已開展的63項醫療服務價格項目進行了規范調整,其中對體外受精胚胎培養等53項輔助生殖技術項目進行了統一定價。

在規范調整醫療服務項目價格的同時,將門診治療中常見的宮腔內人工授精術、胚胎移植術、精子優選處理等16項涉及人群廣、診療必需、技術成熟、安全可靠的輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷范圍。

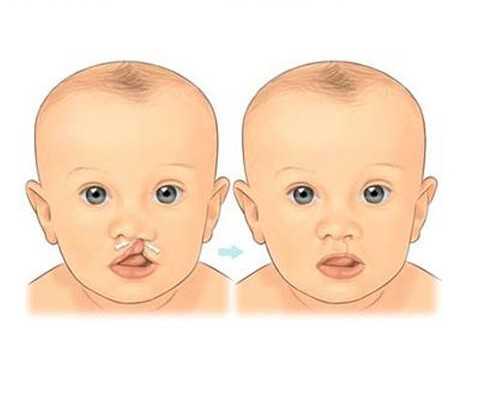

一家醫院拍攝的新生嬰兒 圖片來源:新華社

專家:輔助生殖進醫保成大勢所趨

>輔助生殖納入醫保的討論近年來頻頻展開。

2021年全國兩會期間,全國人大代表、安徽省殘聯黨組書記高莉建議,將不孕不育診療相關費用按比例納入醫保范疇,將低收入困難家庭不孕不育患者群體納入社會保障范疇。

半年后,此建議得到國家醫保局的回復。

2021年9月15日,國家醫保局發布《國家醫療保障局對十三屆全國人大四次會議第5581號建議的答復》,其中提到:“人口發展是關系中華民族發展的大事情。為促進人口長期均衡發展,醫保部門將符合條件的生育支持藥物溴隱亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵藥品納入支付范圍,提升了不孕不育患者的用藥保障水平。同時,在診療項目方面,我們將指導各地,立足‘保基本’的定位,在科學測算,充分論證的基礎上,逐步把醫保能承擔的技術成熟、安全可靠、費用可控的治療性輔助生殖技術按程序納入醫保支付范圍。”

今年全國兩會期間,又有全國人大代表建議將輔助生殖納入醫保。

全國人大代表、杭州市婦產醫院院長張治芬認為將輔助生殖項目納入醫保的政策應該在各地推廣,并進一步呼吁將不孕癥的治療納入醫保。

全國人大代表、山東省濟南市人民醫院針灸推拿科主任劉英才建議將鎮痛分娩和輔助生殖費用納入醫保項目,助推國家生育政策更好落地。

還有全國人大代表認為,我國正面臨育齡期婦女生育率逐年下降、育齡期夫婦不孕癥發生率升高問題,要鼓勵研發新興的輔助生殖技術,將成熟、安全的輔助生殖技術納入醫保。

多名全國人大代表關注并提交建議的背后,反映的是近年來我國人口數據所呈現的嚴峻現實。

2021年5月11日,第七次全國人口普查結果公布,我國的總和生育率跌至1.3,已進入全球生育率最低的國家行列。據國家統計局數據,6年時間,我國凈增人口數量下降了858萬人,2021年凈增人口數量創下了近60年來的新低,僅48萬人。

輔助生殖進醫保,在一定程度上有望助推我國的人口增長。“輔助生殖進醫保,對于不孕不育的家庭來說,當然是個特別大的好消息,患者能因此減輕負擔,生育意愿自然會進一步提升。”深圳大學附屬華南醫院生殖醫學科主任王雪梅對《每日經濟新聞》記者表示。

國家統計局數據顯示,我國結婚登記女性的年齡占比中,35歲及以上非最佳育齡婦女的占比正逐年增加。晚婚晚育與不孕不育增加的趨勢也高度重合。目前,

我國育齡夫婦的不孕不育率已經攀升至約12%-18%。

中國工程院院士、生殖醫學專家喬杰團隊的調查結果顯示,在中國,每年因試管嬰兒增加的新生兒約有30萬名,這相當于2021年凈增人口(48萬)的60%。

具體到醫院就診情況來看,輔助生殖的患者也較多。“來我這里的患者還是蠻多的,接診數量的話,一個月平均上千例人次,一年下來一萬多人次吧。”武警特色醫學中心生殖醫學科主任醫師胡春秀告訴《每日經濟新聞》記者。

王雪梅也對《每日經濟新聞》記者表達了相同的觀點,她向記者展示了廣東省衛健委2021年發布的《廣東省人類輔助生殖技術應用規劃(2021-2025)》,文件中提到,“隨著服務需求量的增加,我省輔助生殖技術服務數量逐年上升。全省夫精人工授精治療周期數由2015年的17967個增長到2020年的22990個,增長28.0%;體外受精服務周期數由2015年的85047個增長到2020年的129103個,增長51.8%。”

嚴峻的生育形勢與政策的日趨關注,讓輔助生殖進醫保已成大勢所趨。“我覺得輔助生殖進醫保這件事在不遠的將來可以實現。”王雪梅告訴《每日經濟新聞》記者。

較高費用與醫保“保基本”原則之辯

>王雪梅告訴《每日經濟新聞》記者,從技術的角度來說,目前輔助生殖分為人工授精與體外受精-胚胎移植及其衍生技術(俗稱試管嬰兒)。“就國內而言,老百姓常說的試管嬰兒在一定程度上可以指代輔助生殖,并且我們醫生和醫院開展的輔助生殖也基本都是試管嬰兒,試管嬰兒我國把它分為一二三代,就全國范圍來看,大多數醫院開展的是一二代,三代相對少一些。”

北京醫保局此次的回復,給輔助生殖進醫保按下了“暫停鍵”。對此,一位三甲醫院多年從事輔助生殖的醫生告訴《每日經濟新聞》記者,“我覺得可能還是因為錢的事兒。”

該醫生表示,做輔助生殖的患者基本都是選擇試管嬰兒,國內目前的試管嬰兒一二三代的價格都不便宜,而且價格都差不多,“

一二代,一個治療周期3萬到4萬元,三代更貴了,比一二代貴一倍多,要七八萬元

,有些患者在北京做一次三代要10來萬,所以估計費用是此次考慮的重點。”

該醫生強調,如果結合試管嬰兒的成功率,相關費用可能就更高。“一個治療周期并不意味著一定能妊娠,一二代試管嬰兒的成功率在50%左右。妊娠率和年齡、卵巢功能、身體的健康狀態等因素密切相關。”

據《中國高齡不孕女性輔助生殖臨床實踐指南》測算,女性在35歲及以下時,平均需要3個IVF(試管嬰兒)治療周期成功活產,而女性在35歲以上時,所需IVF治療周期還會明顯增多。

除了費用昂貴之外,王雪梅認為,可能與輔助生殖這類消費級醫療服務不符合國家醫保“保基本”的原則有一定關系。

她對《每日經濟新聞》記者表示,“考慮到我國人口多,再加上輔助生殖本身的費用也比較昂貴,這樣算下來是一筆不小的支出。并且人們可能認為生孩子相比于其他性命攸關的疾病來說沒有那么緊迫。所以從這個角度來看,可能是這次暫停納入醫保的原因。”

2021年8月,國家衛健委在答復政協委員提案時指出,當前受我國經濟發展水平和醫保籌資能力限制,我國基本醫療保險只能立足于“保基本”,不具備將支付范圍擴大到治療不孕不育費用的條件。

上述三甲醫院多年從事輔助生殖的醫生告訴《每日經濟新聞》記者,北京按下輔助生殖納入醫保“暫停鍵”的原因,也有可能是相關方案的細節正在敲定之中。“輔助生殖涉及的項目多、治療流程時間長、患者復診的次數也多,哪一部分醫保可以報,哪一部分不能報,報的話報銷多少,這都得一一確認。”

實際上,在生育項目進醫保方面,北京此前就有過相關動作。2021年9月,北京市醫保局首次將無創產前基因檢測納入甲類醫保支付范疇,主要針對35歲周歲以上產婦,可通過抽取外周血來檢測胎兒的21-三體、18-三體和13-三體是否異常,若異常,則胎兒分別患有唐氏綜合征、愛德華氏綜合征、帕陶氏綜合征。

5年有望實現翻倍增長

>對于患者來說,最關心的問題是輔助生殖納入醫保之后,究竟能省下多少錢?

對此王雪梅表示,一二代試管嬰兒是患者主要的選擇,

進醫保后,一個治療周期下來,患者大概能省下1萬元左右,還需自付大約2萬元。

輔助生殖行業報告的分析也印證了王雪梅的觀點。平安證券分析認為,目前我國IVF單周期平均花費約為3.5萬元至4.5萬元(不包括三代),此次如果進入醫保,醫保覆蓋約8000元至11000元。

據華創證券統計,此次被納入北京醫保的項目中,部分檢測項目屬三代技術范疇,因其有嚴苛的使用標準和倫理問題,故短時間內不具大面積推廣的可能。除此之外,對患者來說,一代技術和二代技術降價幅度在1萬元左右。

與我國龐大的不孕不育群體相比,中國的輔助生殖行業滲透率卻低得驚人。2018年,我國這一比率為7%,而美國同期為30.2%,我國不到美國的1/4。在我國,輔助生殖市場的潛力是巨大的。據平安證劵測算,2020年至2025年,國內輔助生殖服務市場規模有望從310億元增長到688億元。

事實上,近年來這一行業在國內的確保持著高速的增長。

行業龍頭錦欣生殖在招股書中指出:2017年,中國大約有4770萬對不孕癥夫婦,預計2023年將增加至約5620萬對。2017年,約有52.7萬名患者在中國接受輔助生殖服務,預期2023年將增長至約95.6萬名,復合年增長率達10.4%。

錦欣生殖2021年全年凈利潤達到3.4億元 數據來源:Wind

據錦欣生殖財報顯示,2021年上半年,公司營收為8.64億元,同比增長40.34%;凈利潤為1.56億元,同比增長34.07%,銷售毛利率高達42.27%。而在公司的營收當中,輔助生殖業務占比約七成。

據上述三甲醫院多年從事輔助生殖的醫生告訴《每日經濟新聞》記者,“之前我看到北京要把輔助生殖納入醫保的消息后,我就在想我所在的地方是不是也要開始了。”但該醫生估計,將來輔助生殖應該會等來納入醫保的那一天。

記者|>

李彪 李宣璋(實習)

編輯|>

盧祥勇 陳旭 蓋源源 杜恒峰

校對|>

王月龍

封面圖片來源:攝圖網_501204882

|每日經濟新聞

nbdnews

原創文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

每日經濟新聞

上一篇:

夏季暑邪特征及涼茶祛暑邪效果探討