男人捐精的時候,女護士會提供幫助嗎?答案出人意料_n1404

一項將于3月26日在北京執行的醫保政策引發關注。

日前,北京市醫保局會同市衛生健康委、北京市人力社保局印發了《關于規范調整部分醫療服務價格項目的通知》(以下簡稱《通知》)。值得關注的是,此次引發的《通知》里將宮腔內人工授精術、胚胎移植術、精子優選處理等16項輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷范圍。

記者注意到,盡管近幾年業內時有關于輔助生殖醫療納入醫保的呼聲,但始終未有明確落地舉措。此次《通知》發布后,北京即成為國內首個將輔助生殖技術納入醫保范疇的城市。

高額支出成隱形門檻

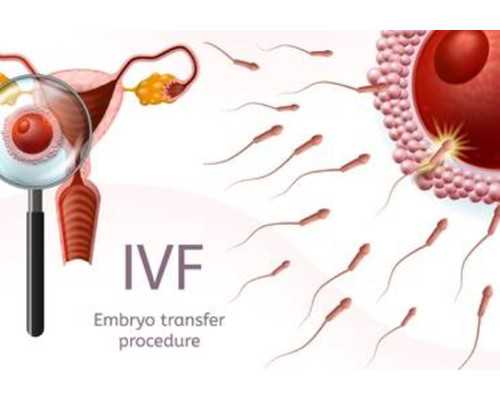

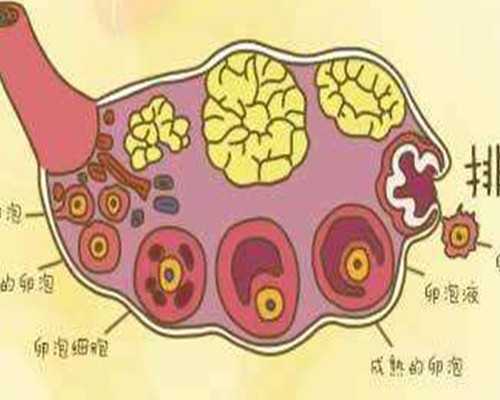

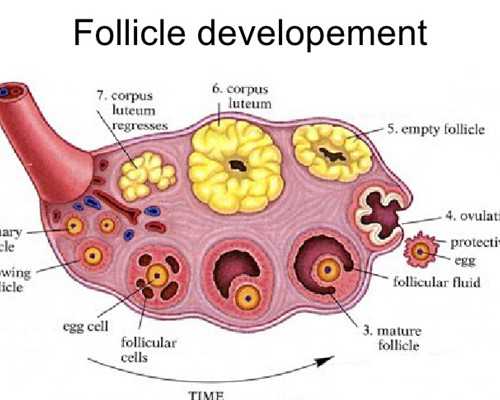

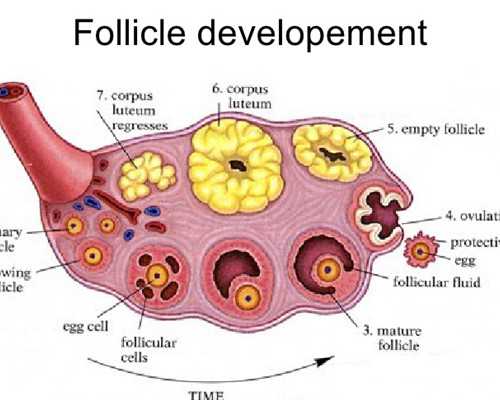

輔助生殖技術是不孕不育癥治療的重要手段。它通常包括人工授精和體外受精—胚胎移植及其衍生技術兩大類。其中最常見的治療方法就是人工授精和試管嬰兒技術。

國家統計局數據顯示,我國結婚登記女性的年齡占比中,35歲及以上非最佳育齡婦女的占比正逐年增加。

2021年5月,北京大學第三醫院院長喬杰曾參與發布了一項婦幼衛生相關的報告——《柳葉刀中國婦幼健康特邀重大報告》(以下簡《報告》)。接受媒體采訪時,喬杰指出,中國2015年底放開實施“二孩”政策,但生育意愿未如預期有增長。

她介紹,2007—2020年間,我國不孕發病率已從12%升至18%。這意味著,每6對育齡夫妻中就有一對夫婦面臨生育困擾,而這類群體中部分的家庭生育意愿則需要通過輔助生殖技術來實現。

△ 工作人員準備提取試管嬰兒的DNA。

上述《報告》中提及,截至2017年,中國輔助生殖技術總周期數已經超過100萬,出生嬰兒數超過30萬。

然而要通過輔助生殖技術來實現生育并非一件容易的事。“不孕癥治療是個復雜的過程。”北京大學人民醫院生殖醫學暨計劃生育科主任醫師鹿群向《中國報道》記者指出,“試管嬰兒”單次胚胎移植成功率僅為40%到50%左右,部分患者需二次胚胎移植甚至更多次。

重復取卵,也意味著將有高額的花費產生。一位生殖醫學相關的從業者告訴記者,正常情況下,包括輔助生殖技術治療之前的全身檢查、促排卵、胚胎培養及移植等項目,一次成功地孕育一個“試管嬰兒”的價格為3萬元左右。難以確保的成功率和居高不下的治療費用成了人工輔助生殖的隱形門檻。

鹿群向記者介紹,北京市此次共規范調整了公立醫療機構開展的63項醫療服務價格項目規范調整,其中對體外受精胚胎培養等53項輔助生殖技術項目進行統一定價,基本涵蓋北京市公立醫療機構常用的輔助生殖的技術項目。

她表示,納入醫保的16項中有2項是宮腔人工授精的項目,1項是二代試管嬰兒(卵細胞漿內單精子注射)的項目,3項是三代試管嬰兒(植入前胚胎遺傳學檢測)的項目,其余則為體外受精-胚胎等項目。按照鹿群的估算,在這項政策正式實施后,大約能通過醫保為不孕不育癥患者節省四分之一至三分之一的治療費用。

醫保能否負擔

《中國報道》記者梳理發現,輔助生殖技術納入醫保的呼聲從2014年就有提及,但這一呼吁直至2021年才有“回音”:2021年9月,國家醫保局在答復十三屆全國人大四次會議第5581號建議“不孕不育癥輔助治療納入國家醫保提高人口增長的建議”時明確表示,診療方面,在科學測算,充分論證的基礎上,逐步把醫保能承擔的技術成熟、安全可靠、費用可控的治療性輔助生殖技術按程序納入醫保支付范圍。

這期間“二孩”“三孩”政策相繼出臺,但出生率仍在持續走低。國家統計局的數據顯示,2021年人口出生率為7.52‰,創下近年來新低。

鹿群告訴《中國報道》記者,現階段把輔助生殖技術項目納入醫保是扭轉生育率走低趨勢的積極舉措之一。在她看來,納入醫保是一個循序漸進的過程,從完全自費到納入醫保報銷,這體現了國家對生育支持的大力投入。醫保的介入能在一定程度上減輕患者的支出壓力,能讓更多的不孕夫婦積極嘗試人工輔助生殖技術

△ 醫生將精子滴入裝有卵子的培養皿中后用顯微鏡監測。

記者查詢發現,上海、浙江等地都曾有過提供輔助生殖經濟支持的探索,但始終未將這一“非基本醫療”納入醫保的動作。

北京大學社會學系教授陸杰華告訴《中國報道》記者,北京率先將輔助生殖醫療的部分項目納入醫保不僅是個良性的探索,同時也釋放了一個積極的信號,即經濟相對較發達的地區,在保護育齡婦女生育權益上應當走在前列。

至于能對北京本地生育率帶來多大程度的改善,陸杰華和鹿群均認為需要結合這項政策實施之后落地的情況進行精準評估。

雖然這一政策利好生育,但社會比較關注“醫保能否負擔得起這筆開支”。

記者注意到,《通知》中公布的16項輔助生殖技術價格區間在100元—5200元不等。其中3項價格較高的三代試管嬰兒技術胚胎單基因病診斷、染色體疾病的植入前胚胎遺傳學檢測、囊胚/卵裂球/極體活檢術也列入其中,三者合計10360元。甲類報銷比例若按70%計算,則醫保將為這三項擔負7252元。

根據國家統計年鑒,北京2020年醫保基金累計結余1353.7億元。這一數字在業內看來算得上“醫保資金池較為寬裕”。上述不愿具名的生殖醫學從業者告訴記者,從目前北京的醫保結余來看,擔負這比開支“難度不大”。

有望全國推廣

記者注意到,近年來國家層面陸續為提高生育率推出了育兒假、產假、生育獎勵等多項積極的舉措,推動作用尚不顯著。

據2017年生育狀況抽樣調查數據顯示,2006至2016年我國育齡女性平均初育年齡從2006年的24.3歲上升到 2016年的26.9歲。喬杰表示,年輕夫婦育齡意愿的下降也導致了高齡妊娠、不孕、流產、出生缺陷和其他不良妊娠風險的增加。

△ 護士準備為患者注射促超速排卵藥物。

陸杰華告訴《中國報道》記者,要解決眼下育齡夫婦不愿生、不敢生的問題,首先要究其真正的痛點,如生育文化、生育成本等,要綜合考慮,標本兼治。

在他看來,將輔助生殖醫療納入醫保就是在成本問題上推出的積極舉措。陸杰華表示,北京的積極探索是個信號,之后或許會有更多的地區對此響應。

記者注意到,此前河南省醫療保障局就曾對網友提出的“將輔助生殖醫療項目納入醫保問題”給出回應稱:“在當前情況下,基本醫療保險制度主要還是立足于為群眾提供基本醫療保障,著力滿足基本醫療需求,還沒有能力將支付范圍擴大到輔助生殖類項目。”

“各地的財政情況不一,相關的措施細節也可能會有差異,因地制宜。”陸杰華說。

在長期與患者打交道的鹿群看來,若要在全國鋪開,則需要因地制宜,根據不同地方患者對輔助生殖技術需求的不同,制定更有針對性、更能凸顯支持力度的醫保政策。另外,“對于不同的地方而言,跨省就醫的不孕癥患者如何解決醫保問題仍有待討論。”鹿群提到,由于不同的地區輔助生殖醫療發展水平不平衡,跨地區就醫現象仍將長期存在,這些都應被納入統籌考量的范疇。

撰文:《中

國報道》記者 邱慧

圖片來源:新華網、中新網

責編:徐豪

隨著時代的發展,科技的進步,很多以前想都不敢想的事情已經實現太多了,比如最開始的手機、網購等等。以前生孩子都不知道是怎么生出來的,現在已經有了不用做羞羞的事情就可以生出來的“試管嬰兒”。

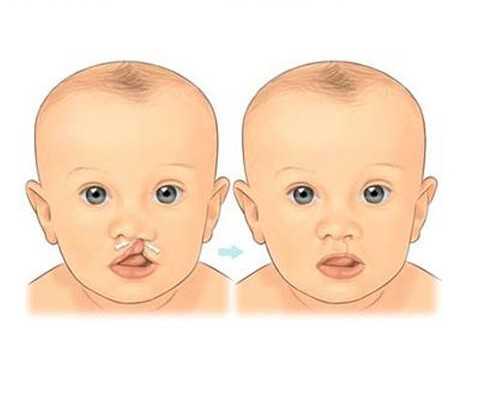

試管嬰兒是體外受精-胚胎移植技術的俗稱,是指采用人工方法讓卵細胞和精子在體外受精,并進行早期胚胎發育,然后移植到母體子宮內發育而誕生的嬰兒。最初由英國產科醫生帕特里克·斯特普托和生理學家羅伯特·愛德華茲合作研究成功,該技術引起了世界科學界的轟動。

當然大家都知道,不管試管嬰兒多厲害,但少不了健康的精子,如果沒有健康的精子是不可能生出可愛的小baby的。所以就需要有人捐精了,而對于捐精者的要求很高。小編特意請教了一名在精子庫工作的工作人員,他這樣講到:

“志愿者要求一定學歷和年齡,不同省份不一樣。學習一般是要求大專,南方要求會低一些。年齡一般為20--45周歲。基本過程:初篩需要捐獻三次,有兩次合格的話會抽血體檢,體檢合格后可以正式捐獻。因為要求捐精志愿者要保存一定量的精子,每個志愿者每次精子量也不同,所以正式捐獻一般需要8---10次。完成捐獻后隔六個月會通知你再回到精子庫進行一次體檢,這次體檢是檢查Hiv(艾滋病毒),這個體檢一般都可以通過的。根據衛生部相關規定,捐精志愿者會得到一些誤工補助,各省份也不一樣。總共補助一般為4000--5000元左右,目前吉林省人類精子庫最高,為6500元左右。”

看來捐精好處還是挺多的,還有務工補助,但就是要求有點高,還要求學歷等等。而且還挺麻煩的還需要8-10次,不多有條件的寶寶還是可以去試試的,畢竟是為社會做貢獻。那么問題來了,男人捐精的時候,女護士會提供幫助嗎?小編又詢問了工作人員,他說不會有女護士幫助的,又獨立的取精室和小電影,是自己獨立取精的,現在國內都是這種方式,安全衛生。也是,畢竟取精這種事還是有點難為情的,這不僅是為了能保證志愿者的隱私,也是為了保證女護士的心理健康。

最后就是實行捐精任務了,精子就會被儲存。當然,這些精子除了能夠造福生育艱難的人之外,還可以作為科學研究之用,所以一些“內心不純”的男性同胞,就打消一個占便宜的念頭吧,捐精是沒有女護士幫忙的,而且別人連捐精的人的身份也不會知道。我們要知道這是一個很有意義的事情呢!